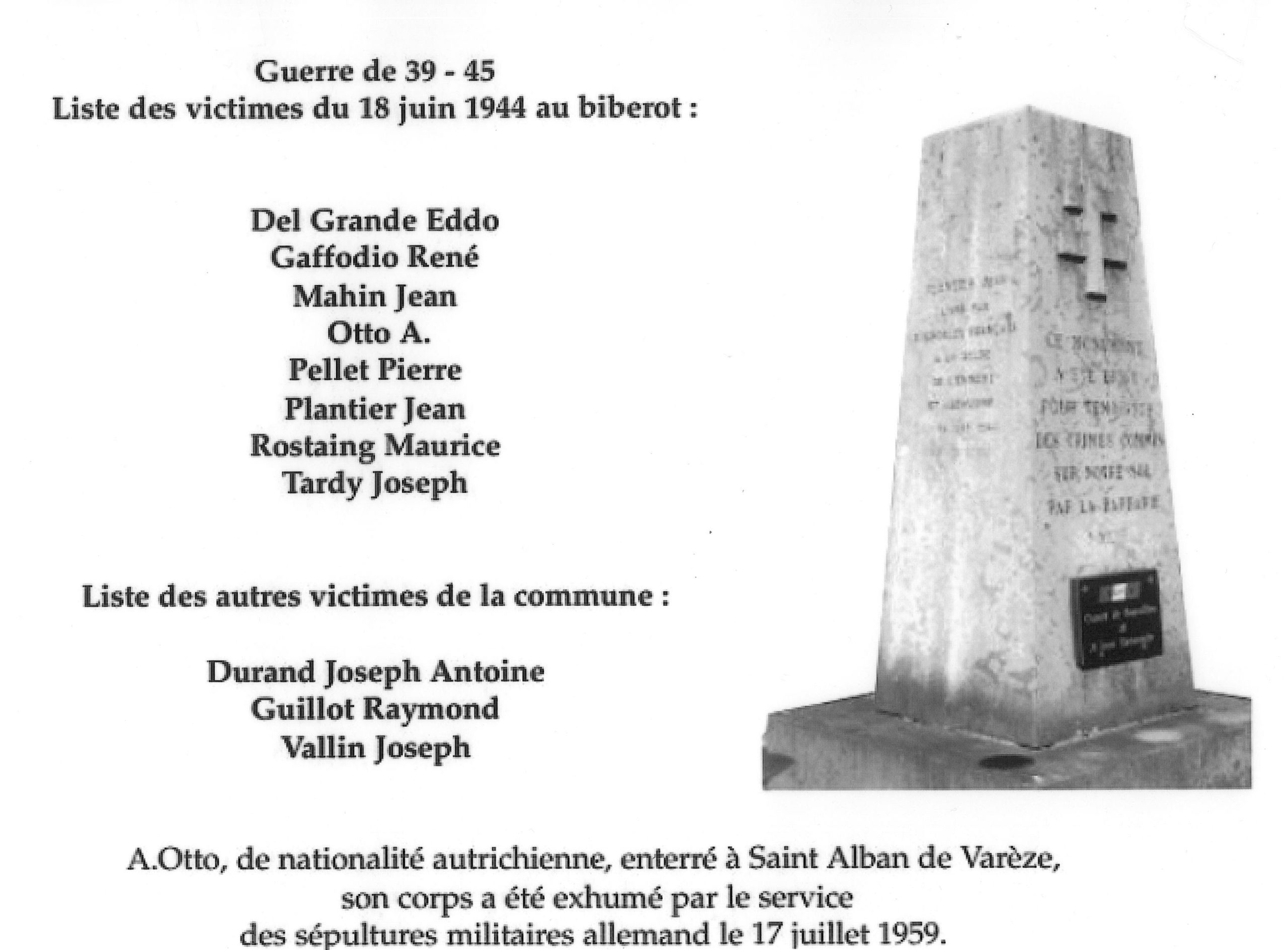

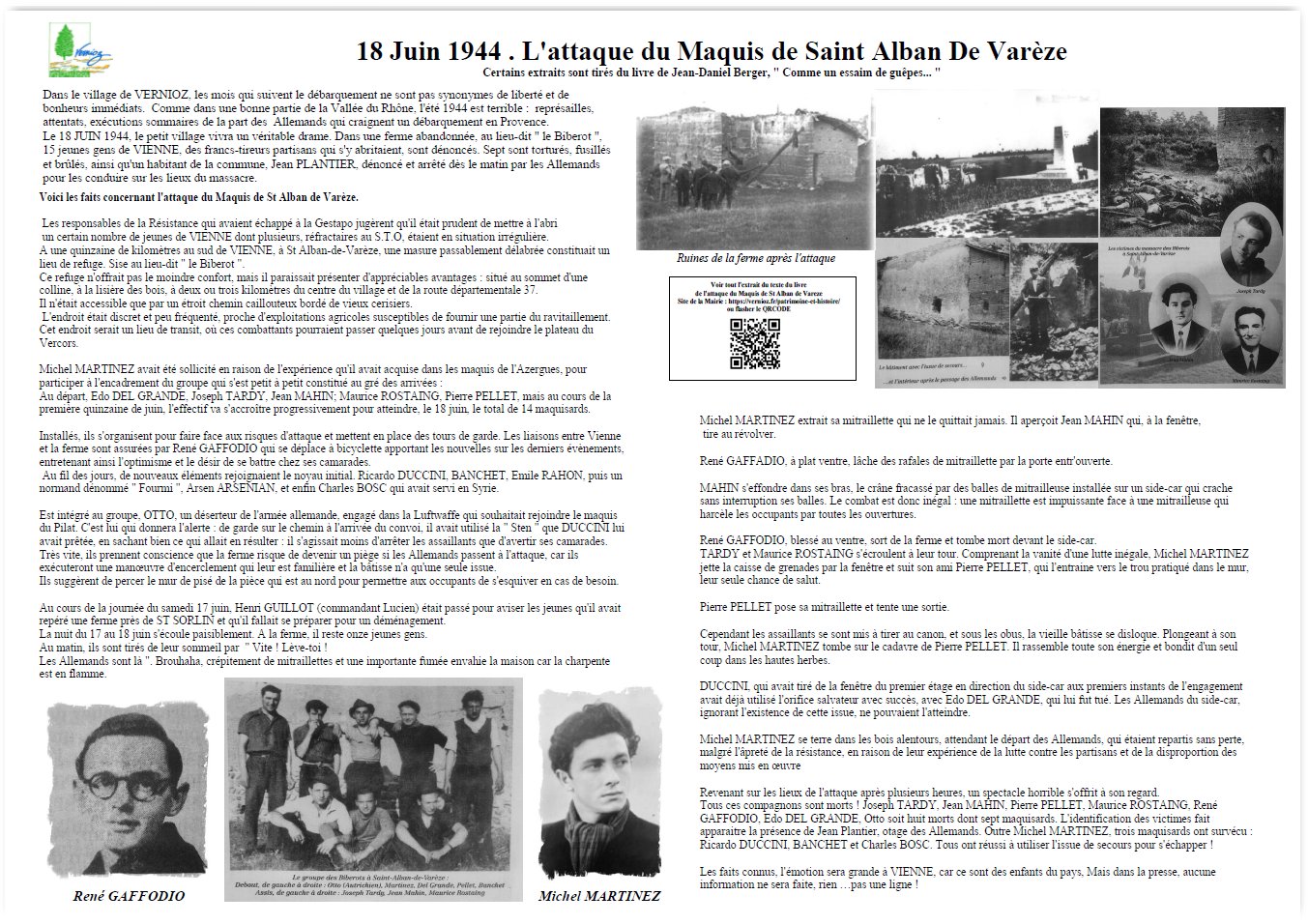

L’attaque du Maquis de Saint-Alban-De-Varèze du dimanche 18 juin 1944

Dans le village de VERNIOZ, les mois qui suivent le débarquement ne sont pas synonymes de liberté et de

bonheurs immédiats. Comme dans une bonne partie de la Vallée du Rhône, l’été 1944 est terrible : représailles,

attentats, exécutions sommaires de la part des Allemands qui craignent un débarquement en Provence.

Le 18 JUIN 1944, le petit village vivra un véritable drame. Dans une ferme abandonnée, au lieu-dit ” le Biberot “,

15 jeunes gens de VIENNE, des francs-tireurs partisans qui s’y abritaient, sont dénoncés. Sept sont torturés, fusillés

et brûlés, ainsi qu’un habitant de la commune, Jean PLANTIER, dénoncé et arrêté dès le matin par les Allemands

pour les conduire sur les lieux du massacre.

Deux tragédies, dont le pays viennois a été le théâtre, vont graver définitivement dans les mémoires la date du dimanche 18 juin 1944 : « L’opération de police » montée par l’armée et la police allemande contre le maquis de « BIBEROT » sur le territoire de la commune de St-ALBAN-DE-VAREZE et le massacre de Roche.

Extrait du livre de Jean-Daniel Berger, « Comme un essaim de guêpes… »

Les parties en italique sont des notes complémentaires de l’auteur

Voici les faits :

A la suite des arrestations du 25 mai et de l’exécution de MURAY et de TARDY le 30 mai, les responsables de la Résistance qui avaient échappé à la Gestapo jugèrent qu’il était prudent de mettre à l’abri un certain nombre de jeunes, dont plusieurs, réfractaires au S.T.O (Service du Travail Obligatoire) étaient en situation irrégulière. Certains d’entre eux étaient du quartier d’Estressin, quartier ouvrier, pépinière de la Résistance, qui venait de payer un lourd tribut pour la reconquête des libertés. Dans un premier temps, une maison amie le Café Restaurant Charvet, dans la vallée de Leveau, accueillit les plus menacés.

(Etaient présents TARDY Père et Fils, Pierre PELLET, Emile RAHON, Michel MARTINEZ, Jean MAHIN, Maurice ROSTAING, Blanchet et Ricardo DUCCINI),

mais cet asile ne pouvait être que tout à fait provisoire, car il était trop proche de la ville et trop connu. Une baraque à rondins à Villette de Vienne, offrit un abri plus discret.

Mais bientôt, une troisième possibilité apparut à une quinzaine de kilomètres au sud de VIENNE, près de VERNIOZ, village appartenant au canton de Roussillon : à St Alban-de-Varèze, une masure passablement délabrée constituait un lieu de refuge. Sise au lieu-dit « le Biberot », ce refuge n’offrait pas le moindre confort, mais il paraissait présenter d’appréciables avantages : au sommet d’une colline, à la lisière des bois, à deux ou trois kilomètres du centre du village et de la route départementale 37 qui joint Auberives (RN7) et Cour et Buis (Route départementale 538 de Vienne à Beaurepaire). Il n’était accessible que par un étroit chemin caillouteux bordé de vieux cerisiers. L’endroit était discret et peu fréquenté, proche d’exploitations agricoles susceptibles de fournir une partie du ravitaillement, proche aussi du Gontard où la maison COASSE est le port d’attache du Commandant Baroo depuis le 23 Mars. Ce repère avait été découvert –semble t-il- par Henri GUILLOT (Commandant Lucien), qui demeurait en résidence surveillée à Chuzelles, mais travaillait dans une coupe de bois dans les environs de St-Alban-De-Varèze.

Lorsqu’il apprit qu’un groupe de jeunes était en quête d’une cachette, il fait savoir aux F.T.P.F. qu’il connaissait une ferme isolée, inhabitée, près des bois, où ces jeunes pourraient passer quelques jours avant de rejoindre le plateau du Vercors. La « ferme » du Biberot n’était qu’un lieu d’attente

(Lagier aurait aidé l’installation du groupe dans la « ferme » désaffectée).

Michel MARTINEZ, qui avait été sollicité, en raison de l’expérience qu’il avait acquise dans les maquis de l’Azergues, pour participer à l’encadrement du groupe raconte de façon très vivante son arrivée au Biberot : il était parti avec trois compagnons qu’il connaissait à peine. L’accueil fut, on ne peut plus cordial : « des exclamations fusèrent de toutes parts, accompagnées d’embrassades. Ils étaient tous là, mes copains d’Estressin, avec d’autres, inconnus. Le plus bavard du groupe était mon ami DEL GRANDE.

Les présentations furent vite faites sur le terre-plein, à quelques mètres de l’entrée d’une bâtisse croulante. Sur la droite, des stères de bois bordaient le chemin creusé d’ornières très profondes qui se perdaient en zigzaguant dans la forêt proche. Une grande pièce nous accueillit, de la paille fraiche était prête à être étalée sur le sol ; face à la porte, une autre pièce ; aucune ouverture ne permettait au clair de lune ou au rayons du soleil de venir l’illuminer ».

Cette pièce sans fenêtre avait du servir de débarras. Toujours au rez-de-chaussée, Michel découvre un projet qui ouvre sur une chambre dont la fenêtre donne sur le terre-plein. Cette porte est à sa droite ; à sa gauche, un escalier de bois dont les marches usées portent la patine des sabots ou des brodequins ;

Ces marches branlantes lui permettent d’accéder à une grande pièce dont le plancher est piqueté de coups de fourche et parsemé d’un reste de foin que chasse le vent pénétrant par une étroite fenêtre. La visite s’achève. Le nouveau venu descend prudemment l’escalier vermoulu avec celui qui l’a guidé, son copain d’Estressin, Joseph TARDY (Lolo), promu responsable du groupe. Lolo, né le 2 janvier 1925 à Saint Vallier (Drôme), habite au n°19 de la route de Chasse (Rue de la Convention). Son père, Jean, vient d’être assassiné par les Allemands en même temps que Muray, à la lisière du bois de Cornavent à COMMUNAY.

Cela s’est passé le 30 mai. Et sa mère, arrêtée le 25 mai, se morfond en prison avant de connaître la déportation. Il n’a plus que sa jeune sœur Henriette, dont on imagine l’inquiétude

(Henriette verra une dernière fois son frère, Michel MARTINEZ, ayant, à la demande de celui-ci, organisé un rendez-vous à Saint Christ, au café de la Brioche géré par GAVIGNAUD, chef militaire du Groupe des F.T.P.F « Valmy » (F.T.P.F Francs-Tireurs et Partisans Français ).

Michel a apprécié l’accueil qui lui a été réservé et il se réjouit de la présence de bons camarades, mais la rusticité et la vétusté des locaux le déçoivent un peu, lui qui était arrivé vêtu de son plus beau costume, un costume tout neuf.

Enfin, il faut savoir s’adapter et, la nuit venant, il prépare son « nid » pour la nuit, un lit de paille en face de la porte d’entrée. Avant de s’étendre, il s’assure du bon état de sa « sulfateuse » – c’est-à-dire sa mitraillette – en vue de parer à une attaque éventuelle.

Outre Joseph TARDY, le groupe comprend alors d’autres jeunes du quartier d’Estressin : Jean MAHIN, né le 26 Août 1925 à VIENNE, apponteur, domicilié chemin de l’Argentière ; Maurice ROSTAING, né le 15 janvier 1925 à Estrablin, employé demeurant 26 Route de Chasse ; Pierre PELLET était né le 29 mai 1925 à VIENNE et habitait Quai Etienne-Rey. Quant à Edo DEL GRANDE, né le 1er janvier 1923 en Italie, il était ouvrier tanneur et vivait à PONT-EVEQUE ;

Au cours de la première quinzaine de juin, l’effectif va s’accroître progressivement pour atteindre, le 18, le total de 14 maquisards, pour la plupart très jeunes et, pour plusieurs d’entre eux, de sympathie communiste. La ferme voisine pouvait fournir du lait et du fromage, d’autres cultivateurs s’employaient à assurer l’ordinaire. Et le petit groupe disposait d’un bon stock de cartes d’alimentation, indispensables pour se procurer du pain, du sucre, de la viande et d’autres denrées rares.

Dès le lendemain de son arrivée, Michel est promu adjoint de « Lolo » en raison de son expérience de maquisard. TARDY, tout à fait conscient des risques, expose les mesures à prendre en cas d’attaque et organise les tours de garde ; ROSTAING fera équipe avec MARTINEZ. Les liaisons entre VIENNE sont assurées par René GAFFODIO, né le 25 mars 1925 à VALENCE, plâtrier-peintre, domicilié à VIENNE, 16 rue Drapière. Il se déplace à bicyclette. Peinant dans la côte qu’il escaladait à la force du jarret, il apportait son lot de nouvelles de VIENNE et des évènements, entretenant ainsi l’optimisme et le désir de se battre chez ses camarades.

Au fil des jours, de nouveaux éléments rejoignaient le noyau initial.

Ricardo DUCCINI arriva parmi les premiers, à bicyclette. Né le 16 juin 1925 à VIENNE, de parents piémontais, élève de l’Ecole Pratique, ouvrier dans l’industrie textile, il avait échappé au S.T.O. en se faisant embaucher à l’arsenal d’Estressin, ce qui lui avait permis d’obtenir un Ausweis l’autorisant à circuler de nuit après l’heure du couvre-feu.

DUCCINI fréquentant le bar du Rocher, était entré dans la Résistance en 1944 par l’intermédiaire de Jules DEDIEU. La rafle du 25 mai l’avait incité à entrer dans la clandestinité, puis à rejoindre le maquis.

Le viennois BANCHET avait suivi cet exemple, ainsi que RAHON, puis Arsen ARSENIAN et un normand « Fourmi », épris d’une belle viennoise ; s’ajoutèrent à ceux-là deux recrues que l’on pourrait qualifier d’extraordinaires : Charles BOSC et OTTO.

Charles BOSC, un homme d’âge mûr, ayant servi dans l’armée, notamment en Syrie, donc expérimenté, robuste et intrépide, avait quitté le PEAGE DE ROUSSILLON, en catastrophe, après avoir causé quelques ennuis à des soldats allemands et s’était replié sur VIENNE où, entré en contact avec un inspecteur de police nommé CORDIER, qui demeurait à Charlemagne et était acquis à la Résistance, il avait reçu le conseil de rejoindre le maquis de ST ALBAN DE VAREZE. De la sorte, il avait des chances d’échapper aux recherches et pourrait mettre son expérience de vieux briscard au service des jeunes maquisards. Il suivit le conseil qui lui avait été donné et partit vers le sud en emportant son fusil, un vieux Lebel.

Un jour de beau temps, alors que MARTINEZ, enfin pourvu par ses camarades de vêtements adaptés à la situation, descendait en compagnie de TARDY et de PELLET, le chemin qui conduit à la départementale 37 et au village qu’elle traverse, un étrange personnage surgit soudain d’un gerbier. Portant des vêtements militaires déteints et usagers, l’inconnu, se disant recherché, demanda assistance aux trois maquisards, interloqués et méfiants.

Non sans hésitation.

Les jeunes gens finirent par accepter sa présence et, après un interrogatoire serré, ils l’amenèrent au camp, muni de son Lebel qu’il avait dissimulé dans le gerbier. L’arrivée du « Syrien » fit sensation en raison de son allure, mais aussi de son âge. Pourtant, il s’adaptât bien vite à ce nouveau milieu et participa à un repas au menu duquel figuraient des hérissons préparés par Armand, sous le regard de MAHIN et de ROSTAING.

Dès le lendemain de son arrivée, Charles BOSC, prenant Michel MARTINEZ à part, lui confie ses réflexions nocturnes : la ferme, pour lui, risque de devenir un piège si les Allemands passent à l’attaque, car ils exécuteront une manœuvre d’encerclement qui leur est familière et la bâtisse n’a qu’une seule issue. Il suggère de percer le mur de pisé de la pièce qui est au Nord pour permettre aux occupants de s’esquiver en cas de besoin. Michel fait part de cette suggestion à ses compagnons qui se laissent facilement convaincre.

Ils se mettent au travail et attaquent à la pioche le mur de l’ancien débarra. En se relayant, il ne leur faut pas plus longtemps pour pratiquer un trou d’un mètre de haut et de 70 cm de large, suffisant pour évacuer la bâtisse. Cette mesure, s’ajoutant au renforcement des tours de garde, fut bien accueillie ; elle accroissait la sécurité. (Henri GUILLOT avait déjà suggéré le creusement d’un tunnel mais il n’était pas sur place). BOSC avait gagné la confiance des « bleus ».

Autre recrue d’expérience : Otto, un autrichien enrôlé dans l’armée allemande et déserteur. Otto avait été incorporé dans la Luftwaffe (Armée de l’air), mais sentant se lever le vent de la défaite et mettant à profit le désordre qui commence à affecter l’armée nazie (Otto, sur lequel nous ne savons rien, si ce n’est qu’il était originaire de la région de VIENNE (Autriche), aurait montré une photographie de son père sur laquelle on discernait les trace de tortures infligées par les nazis après l’Anschluss (Annexion)), le jeune homme quitte le cantonnement de son unité et part en direction du sud : il a entendu dire que la zone sud est infestée de maquis. Parti de la région parisienne, sans doute du Bourget, il utilise les camions militaires allemands comme moyens de transport en se faisant passer pour un permissionnaire.

C’est ainsi qu’il parvient jusqu’à la région lyonnaise. Il se cache dans les bois au dessus de St-Cyr-Sur-le-Rhône, non loin de la « Servonnière », un hameau situé sur le plateau. Cette présence insolite attire l’attention d’un cultivateur qui, sans être lui-même résistant, a, dans sa famille, un authentique résistant, Raymond BAYOT, maraîcher et horticulteur, né à VIENNE le 24 juin 1923, proche de GAVIGNAUD (Commandant Valmy). Ce cultivateur, d’autant plus méfiant qu’Otto ne parle pas français, avertit Raymond BAYOT de sa présence. Quand BAYOT arrive à la « Servonnière », il constate que le déserteur n’est pas armé et qu’il a déjà sur lui des vêtements civils. Le cultivateur lui a remis quelques vivres. Otto lui fait comprendre qu’il désire se joint à un maquis dans le massif du Pilat.

De retour à VIENNE, le jeune résistant se rend chez GAVIGNAUD et lui expose le cas. Celui-ci redoutant sans doute des complications n’est pas intéressé. BAYOT prend alors contact avec la M.O.I., branche des F.T.P. regroupant la main-d’œuvre immigrée, par l’intermédiaire d’un résistant d’origine italienne, FRASCONI. Le responsable de cette organisation, l’Italien BARDAZZI (il était le beau-père de FRASCONI. Fidéo FRASCONI, qui avait rendu de grands services à la Résistance, rejoignit le groupe « Valmy » aux Côtes d’Arey, puis le groupe de GIVORS au maquis du « Grisard »), après avoir consulté les F.T.P.F, propose d’intégrer Otto, qui parle l’Italien, au maquis de St-Alban-de-Varèze. Encore faut-il l’aider à traverser plusieurs zones habitées et à franchir le Rhône. Courageusement, Raymond BAYOT accepte de la prendre en charge.

N’oublions pas que la région est infestée d’Allemands, toujours sur le qui-vive, prêts à tuer dès qu’ils en reçoivent l’ordre et Otto, qui a du détruire tous ses papiers, est dépourvu de toute pièce d’identité.

Raymond et Otto, qui ont quitté la « Servonnière » le plus discrètement possible, sont descendus dans la vallée et ont traversé la RN 86 et emprunté le bac à trailles d’AMPUIS. Ils ont ensuite effectué un assez long trajet sur la rive gauche du Rhône, à pied bien entendu, et retrouvé René », le « petit » GAFFODIO, qui les attendait sur la RN7. Alors commence la partie la plus périlleuse de l’opération, car les Allemands utilisent beaucoup cette grande route. « Allons-nous faire de mauvaises rencontres ? » se demandent les deux jeunes résistants. Le champ de tir se trouve sur le parcours qu’ils vont emprunter.

Voici justement une colonne allemande, qui, marchant dans le sens sud-nord, revient de l’exercice. Bruit de bottes. BAYOT et GAFFODIO, qui vont dans le sens opposé, ne perdent pas leur sang-froid. Otto marche seul, une dizaine de mètres devant eux. Que va-t-il faire ? Ne va-t-il pas prendre peur ou regretter son geste ? Par bonheur, il n’en est rien. Il continue son chemin sans broncher et nos deux viennois le suivent calmement. Les soldats allemands passent et s’éloignent sans porter attention à ces trois passants qu’ils n’ont pas l’ordre d’arrêter ou de contrôler. Toujours à pied, et sans faire de mauvaises rencontres, le trio franchit la douzaine de kilomètres qui le séparait encore de la ferme du « Biberot ».

Les maquisards, étonnés par l’arrivée de ce soudain renfort tout à fait imprévu, vont réserver un bon accueil au déserteur et ils lui feront confiance comme à l’un des leurs, malgré la barrière linguistique. Il va participer aux diverses corvées et notamment au tour de garde nocturne. De son côté, Otto fait confiance à ses nouveaux amis et c’est ainsi qu’il montre à Michel MARTINEZ, la photo de sa fiancée : « Déboutonnant sa chemise, il découvrit, suspendue sur sa poitrine par un fil d’or, une enveloppe de tissu brodé d’où il retira un morceau de lin plié en deux. Délicatement, il en sortit une photo, celle d’une jeune fille au beau et fin visage, sa fiancée ». L’arrivé d’Otto au camp aurait eu lieu le mercredi 14 juin et le percement du mur se situerait aussitôt après cette date puisque selon le récit de Michel MARTINEZ, Otto y a pris part.

La vie au camp s’écoule monotone, au rythme des tâches quotidiennes. Quelques coups de main sur la Nationale 7, mais les armes étaient rares. Quelques expéditions chez les paysans des environs pour renouveler le stock de vivres… La cuisine, la garde, les conversations entre copains. L’entretien des lieux et du matériel. Un chef toujours triste et souvent soucieux.

Le samedi 17, suant et soufflant après l’escalade de la côte sous un soleil brûlant,

Voici René GAFFODIO qui descend de sa bicyclette. L’agent de liaison – encore un enfant- est accueilli dans la joie, car il apporte des nouvelles. Il a une envie folle de passer la nuit au « maquis avec les grands », de peu ses aînés pour la plupart, à vrai dire. Fatigué sans doute par le trajet et la chaleur, il jette un regard d’envie sur la litière de paille fraîche, à tel point que ses compagnons finissent pas accepter sa présence pour cette nuit-là.

Pourtant, les responsables n’ignoraient pas les risques auxquels le camp était exposé. La ferme du Biberot n’était qu’un refuge précaire et provisoire. Au cours de la journée du samedi 17, Henri GUILLOT (commandant Lucien) était passé pour avisé les jeunes qu’il avait repéré une ferme près de ST SORLIN et qu’il fallait préparer le déménagement. Marius ESCOFFIER, né à Givors le 3 avril 1915, peintre en batiment rue de Bourgogne à VIENNE, militant du mouvement « Combat », responsable du secteur Vienne-Centre, entré dans la clandestinité après être parvenu à échapper de justesse à Francis ANDRE lors de la rafle du 25 mai, était allé à BEAUREPAIRE, espérant que BERRUYER pourrait procurer un gîte plus sûr aux jeunes maquisards.

Marius ESCOFFIER (Albert) ne pouvait faire taire son inquiétude, car il se rendait compte de leur inexpérience, des craintes que leur présence suscitait chez certains villageois et des indiscrétions commises à VIENNE par des bavards.

CHRISTIN, Maire du village, se trouvait à VIENNE pour le marché du samedi. Passant à la sous-préfecture, il fût reçu par le sous-préfet en personne (il se nommait SCHWAB) qui l’informa de l’imminence d’une « opération de police » contre le groupe du Biberot. De retour à St-Alban, il aurait, selon Roger GABILLON, qui accompagné de DUCCINI (Rochebrune), revenait fatigué du village où il avait rendu visite à l’instituteur, ne mesura pas la gravité de cet appel et cru pouvoir remettre l’entrevue.

La nuit du 17 au 18 juin s’écoule, paisible. Vers une heure, Michel MARTINEZ est tiré du sommeil par l’un de ses copains qui vient d’assurer son tour de garde. Il enfile ses vêtements dans l’obscurité et sort de la masure. Dehors, une brise légère le rafraîchit et le réveille. Il s’avance sur le chemin qui descend au village jusqu’au poste de guet. Il observe le ciel étoilé et constate que de gros nuages noirs s’y accumulent, masquant en partie les étoiles. Il s’assied un moment sur le bas-côté, aux aguets, puis s’aventure silencieusement dans les bois environnants, suivant en cela les conseils du « Syrien » qui redoutait une manœuvre d’encerclement. Ne constatant rien d’anormal ou d’inquiétant, il regagne la bâtisse et réveille le compagnon qui doit prendre la garde aussitôt après lui. Puis, il replonge dans le sommeil.

A l’aube, c’est au tour de Charles BOSC et de Ricardo DUCCINI de surveiller les environs. Vers 6 heures, Ricardo est relevé par Otto. Il part pour la ferme Blanc chercher du lait, puis à son retour, il se couche et s’endort aussitôt. (Selon Ricardo DUCCINI, les maquisards payaient les denrées que leur remettaient les paysans. Ceux-ci ne faisaient preuve d’aucune hostilité à leur égard).

Ce matin, RAHON est absent. Il a été appelé à BIZONNES, dans la région de BOURGOIN (Bizonnes se trouve au nord-est de la Côte St André) où ses beaux-parents possèdent quelques métiers à tisser, sa femme étant tombée malade. « Fourmi » Le Normand et ARSENIAN l’Arménien sont partis sur ordre chercher des vélos à VIENNE. A la ferme, il reste donc onze jeunes gens, dont GAFFODIO, qui ne devrait pas s’y trouver.

André COASSE, qui était arrivé la veille au soir de l’ARBRESLE avec quelques provisions destinées à ses copains du maquis, se préparait avec François CUCOTTI (qui avait fait un séjour en Haute-Savoie en compagnie de Jean COASSE (Maquis de Mont-Savonnex)à monter à la ferme où plusieurs jeunes dorment encore.

Tout à coup, Michel MARTINEZ est tiré du profond sommeil dans lequel il était plongé par l’un de ses camarades : « Vite ! Lève-toi ! Les Allemands sont là ». Brouhaha, crépitement de mitraillettes et cette fumée, cette odeur de brûlé : la charpente est en flamme.

Vêtu de son seul slip, il s’extirpe aussi rapidement qu’il le peut de son « nid » de paille et il en extrait sa mitraillette, qui ne le quittait jamais. Il aperçoit Jean MAHIN qui, à la fenêtre, tire au révolver. René GAFFADIO, à plat ventre, lâche des rafales de mitraillette par la porte entr’ouverte. Michel veut prendre la place de MAHIN, à l’angle de la fenêtre, mais celui-ci s’effondre dans ses bras, le crâne fracassé par des balles de mitrailleuse. Michel ne put réprimer un hurlement de terreur en recevant le corps sans vie de l’un de ses meilleurs amis. A l’extérieur, c’est une mitrailleuse installée sur un side-car qui crache sans interruption ses balles.

Le combat est donc inégal : une mitraillette est impuissante face à une mitrailleuse qui harcèle les occupants par toutes les ouvertures. Michel se souvient alors de la présence d’une caisse de grenades dont l’usage pourrait se révéler efficace. Se courbant pour échapper aux balles, il cherche en tâtonnant cette caisse. La fumée est de plus en plus dense. Il trouve enfin la caisse, mais elle est fermée à clé et il ne peut l’ouvrir. C’est sans doute TARDY qui détient la clé. René GAFFODIO, blessé au ventre, sort de la ferme et tombe mort devant le side-car.

Et voilà TARDY, « Lolo » et Maurice ROSTAING qui s’écroulent à leur tour. Suffoquant, fou de rage, Michel, comprenant la vanité d’une lutte inégale, jette la caisse de grenades par la fenêtre et suit son ami Pierre PELLET, qui l’entraine vers le trou pratiqué dans le mur, la seule chance de salut qu’il leur reste. « Pierrot » pose sa mitraillette et tente une sortie. Cependant les assaillants se sont mis à tirer au canon, et sous les obus, la vieille bâtisse se disloque. Plongeant à son tour, Michel tombe sur le cadavre de Pierre ; dans la fumée et la poussière, il rassemble toute son énergie et bondit d’un seul coup dans les hautes herbes en direction du bois tout proche qu’il avait longuement exploré au cours des jours précédents. DUCCINI, qui avait tiré de la fenêtre du premier étage en direction du side-car aux premiers instants de l’engagement, avec Edo DEL GRANDE, tué lui aussi, avait déjà utilisé l’orifice salvateur avec succès. Les Allemands du side-car, ignorant l’existence de cette issue, ne pouvaient l’atteindre, mais ils ne manquèrent pas PELLET, peut-être moins rapide dans l’exécution de ses mouvements.

Ayant échappé à l’enfer, Michel court, rampe, saute de buisson en fourré. En slip, sans arme, il fuit. Un fracas effrayant et des lueurs rougeâtres embrasant le ciel attisent encore son inquiétude. Il aplatit son corps dans des buissons de ronces et d’épineux. Les mains et les pieds en sang, il pleure. Une force irrésistible le pousse à retourner au Biberot. Il retrouve en rampant le chemin sinueux plein d’ornières qui conduit à la ferme, et en tendant l’oreille, il avance pas à pas vers les stères de bois proches de la bâtisse. Ne percevant d’autre bruit que le chant des oiseaux, il se redresse et regarde par-dessus les stères :

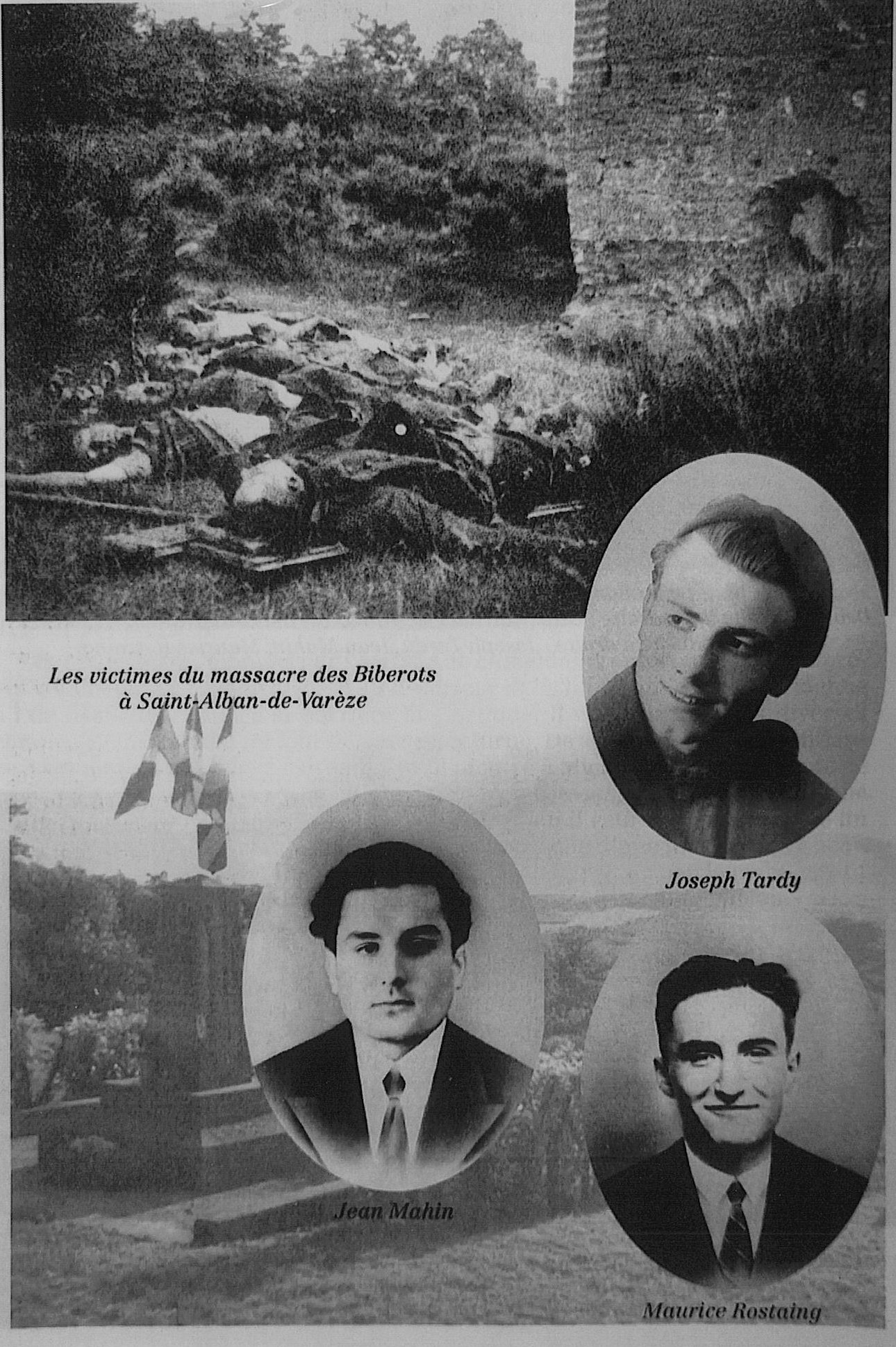

« Un spectacle horrible s’offrit à mon regard », écrit-il. Et il explique : « des pleurs couvrirent mon visage ». Il avance en trébuchant sur les herbes hachées, écrasées par les engins de mort et découvre sur sa gauche un premier corps inerte. Il gisait sur le dos, de larges balafres ouvraient sa poitrine nue, le sang commençait à se coaguler. Le visage, au teint cadavérique, était celui d’un homme déjà âgé que Michel n’avait jamais vu. Un otage sans doute…. S’avançant vers les décombres de la bâtisse, le rescapé découvre sur sa gauche le cadavre du « petit » GAFFODIO, la poitrine largement ouverte, sa chevelure couleur de blé mûr pleine de terre et de sang : « Je réalisai alors vraiment ce qu’est la guerre dans toute son horreur ». Michel ne peut retenir ses larmes. Sur sa droite, parmi les gravats et débris fumants, méconnaissable, un cadavre portant « un vieux pantalon de « mataf » enroulé jusqu’à la naissance des mollets », semble être celui de Joseph TARDY.

Soudain, MARTINEZ entend un bruit suspect, bruit des herbes froissées, des pierres qui roulent sous les pieds. Les Allemands reviendraient-ils sur le lieu de leur crime ? Michel est terrorisé, quand il sent une main se poser sur sa tête et entend une voix qui lui dit : « Mon pauvre Michel, n’aie aucune crainte, je suis ton ami COMBE, relève-toi, mon petit ». Un homme plus âgé, que le jeune homme ne connaissait pas encore, accompagnait COMBE, qui avait déjà fait plusieurs visites au maquis. Cet homme, plus âgé n’est autre que Henri GUILLOT, le commandant « Lucien », qui ne sachant pas que le camp avait été attaqué, était venu hâter le départ des maquisards pour ST SORLIN.

Dans l’immédiat, il est urgent d’aider le jeune homme à se vêtir et il n’y avait pas d’autre moyen d’y parvenir que de l’aider à enfiler le pantalon, le maillot et les chaussures de GAFFODIO. Tâche pénible, douloureuse, mais il n’y avait pas d’autre solution. COMBE complétât cette tenue à remettant à Michel son ciré noir. Habillé de façon décente, le jeune homme n’aspire qu’à fuir le lieu maudit où il a failli perdre la vie et, fortement traumatisé, il s’en va ou plutôt s’enfuit à pied vers sa ville, vers VIENNE et son quartier, sa rue, ses parents et ses sœurs. Sa mère, qui ne sait rien de la tragédie qu’il vient de vivre, l’accueille à bras ouverts. Michel met ses parents en garde, car il redoute que la police allemande ne fasse une descente dans le quartier de la Rue Cuvière.

Cependant, GUILLOT et COMBE poursuivaient leur triste recensement des malheureuses victimes. André COASSE (André COASSE, accompagné de François CUCOTTI, ignorait tout du drame. Ils avaient été retardés par une averse, sinon ils auraient rencontré les Allemands, avec les suites que l’on imagine. Ils ont été les premiers sur les lieux, avant même GUILLOT et COMBE. Pénétrant dans les ruines fumantes, ils ont commencé à dégager les corps des victimes. Michel MARTINEZ n’évoque pas leur présence, parce qu’au moment où il revint à la ferme, COASSE et son ami étaient partis au village donner l’alerte et demander secours. Par contre, GUILLOT et COMBE étaient arrivés dans l’intervalle, ne se doutant pas évidemment du spectacle de désolation qu’ils allaient découvrir) qui venait d’arriver sur les lieux du drame en compagnie de François CUCOTTI, aida à l’identification des cadavres, celui de Jean Plantier, pris en otage par les Allemands,

((Jean PLANTIER, dont Roger GABILLON, épousera la fille, a été arrêté au saut du lit, à son domicile. Il a été victime de brutalités lors de son arrestation : en effet, il avait une fracture du bras au moment où il a été fusillé. Sa femme a été menacée. Cette arrestation n’a pas de rapport direct avec l’attaque de la ferme : elle est très probablement la conséquence d’une dénonciation.

Bien connu et estimé dans toute la région, Jean PLANTIER avait remis un saucisson et un litre de « gnole » (eau de vie) aux jeunes du Maquis), celui d’Otto l’Autrichien qui, étant de garde, eut à faire feu le premier, et se battit vaillamment jusqu’à la mort. Joseph TARDY, Pierre PELLET, Maurice ROSTAING, René GAFFODIO, Edo DEL GRANDE, soit huit morts dont sept maquisards.

A. COASSE fit le nécessaire pour que le maire réquisitionne une camionnette qui ramena les corps au village, corps qu’il avait avec CUCOTTI, retirés de la masure en flamme. Les Allemands s’étaient éloignés sans perte, malgré l’âpreté de la résistance, en raison de leur expérience de la lutte contre les partisans et de la disproportion des moyens mis en œuvre. Il est difficile d’évaluer avec précision l’effectif mis en ligne par les Allemands.

Raymond BAYOT a assisté au passage de camions militaires allemands sur la RN7, le dimanche 18 juin 1944 vers 6 heures. Il ne les a pas comptés et n’y a porté que peu d’attention, le passage de convois de ce type étant courant à l’époque. Il n’a pas pensé que ces véhicules se rendaient à ST-Alban-de-Varèze et n’a remarqué qu’une chose : les camions étaient bâchés et couvert de branches en guise de camouflage.

Le propriétaire du café de VERNIOZ se souvient fort bien du passage devant son établissement d’au moins deux camions allemands, dont l’un tractait un canon de 37, et d’un side-car. Son attention a été attirée, car le secteur était calme et les convois militaires empruntaient rarement la départementale 37.

René NIERENGARTEN, qui travaillait à l’usine DIEDERICHS (fabrications de métier à tisser) et qui habitait Ste COLOMBE, était présent à St-Alban-de-Varèze le 18 juin. Il était le cousin de Mme André COASSE et cette dernière étant la fille de Monsieur CHRISTIN, maire de la localité, celui-ci était donc son oncle. Il se souvient parfaitement d’avoir vu passer le convoi regagnant sa base après le combat du Biberot : un side-car, deux camions, un petit canon remorqué par l’un d’eux.

La presse locale a consacré un article à l’affaire de St-Alban-de-Varèze à l’occasion de l’inauguration au cœur du village d’une place Jean-Plantier. D’après cet article, les individus qui ont arrêté le pauvre homme étaient des civils descendus d’une traction avant. Lorsque le convoi arriva, il fit halte et Jean PLANTIER fut contraint de se hisser dans l’un des camions. Selon cette source, le convoi aurait été composé d’un side-car, de deux tractions, de 9 camions dont deux remorquaient des pièces de 37. Au retour, le convoi ne se serait pas arrêté au village.

Qu’en penser ? Il parait évident que les témoins cités auraient remarqué la présence des deux tractions, ce type de véhicule étant alors charger de sens. Et il nous parait difficile de ne voir que deux camions quand il en défile neuf. Les Allemands étaient en général bien informés et il nous parait peu probable qu’ils aient mobilisé un tel effectif pour réduire un groupe de onze maquisards ou apprentis maquisards pratiquement désarmés. L’amplification épique est un procédé familier aux journalistes qui cherchent à capter l’attention du lecteur. N’avons-nous pas lu dans un article plus ancien le chiffre de 200 partisans alors que les opérations de ce genre étaient confiés à des spécialistes de la lutte contre les partisans aguerris, expérimentés et dotés d’un matériel et d’un équipement bien adaptés à leur sinistre besogne ? Autre explication possible : une partie du convoi (peut être les tractions ?) serait arrivée par un autre itinéraire. Il semble raisonnable d’estimer à une soixantaine d’hommes l’effectif transporté.

L’opération a-t-elle été montée à la suite d’une ou de plusieurs dénonciations?

Cela paraît évident dans le cas de Jean PLANTIER.

Quant au maquis, s’il est vrai qu’il a été dénoncé par une lettre dont le signataire est connu, il est vrai aussi que dans cette missive, repérée par les postiers du N.A.P. de VIENNE, n’est jamais parvenue à destination. Malheureusement, l’existence et le lieu d’implantation du maquis étaient connus de beaucoup trop de gens à VIENNE et les services de renseignements allemands avaient partout des oreilles qui trainaient ».

D’après les témoignages recueillis, les assaillants sont arrivés dans deux camions, dont l’un tractait une petite pièce d’artillerie, un ou deux side-cars ouvrant la route de la colonne, portant une mitrailleuse ou un fusil-mitrailleur. Les maquisards ne disposaient que de mitraillettes et révolvers et n’ont pas pu utiliser les grenades. Outre Michel MARTINEZ, trois maquisards ont survécu : Ricardo DUCCINI, BANCHET et Charles BOSC, le « Syrien ».

Tous trois ont réussi à utiliser l’issue de secours. BOSC, qui avait dès le début perçu les risques auxquels étaient exposés les maquisards, a très certainement compris, dès le premier coup de feu, que la situation était désespérée et qu’il fallait s’esquiver au plus tôt, ce qu’il a fait mais nous ne disposons d’aucune information sur sa façon de procéder.

Par contre, DUCCINI, qui dormait encore au début de l’attaque et qui affirme avoir pris part à la fusillade depuis le premier étage de la ferme, parvint à s’habiller en hâte et il a signalé son départ à Michel. Utilisant « la sortie de secours » – le trou percé dans le mur -, il a pu, très vite, contourner l’angle de la maison, qui n’était donc pas entièrement cernée, et se jeter dans une pente couverte de genêts.

Les balles sifflaient à ses oreilles, mais aucun ne l’a atteint. Il parvint à la ferme PERIER où il essaya, mais en vain, de se procurer un vélo. Cette ferme, peu après, va recevoir la visite de miliciens qui se livreront, comme d’habitude, au pillage. Continuant son chemin, le jeune homme parvient à pénétrer dans une ferme amie. Il y rencontre « Fourmi » Le Normand, revenant de VIENNE sans vélo et ignorant tout du drame du Biberot.

Le fermier leur prête deux bicyclettes qui leur permettent de filer à VIENNE. Ils empruntent la route de Chalons, discrète mais vallonné et Ricardo, qui roule avec un pneu crevé, peine dans les montées. Le rescapé arrive enfin chez ses parents, Montée St Marcel : sa mère l’étreint, il est épuisé, en loques, le nez casé, le visage encore couvert de sang.

BANCHET s’est enfui seul de la ferme assiégée et, à travers bois, il était parvenu à la « Balme », lieu-dit au sommet d’une colline. De là, tout à fait affolé, il était descendu jusqu’à Saint Christ, sur la Nationale 7. Il s’était présenté, hagard, au café de GAVIGNAUD, mais celui-ci ne pouvait ni l’accueillir ni le garder, les Allemands ayant un poste de garde à proximité et étant omniprésents dans ce secteur. BANCHET rentra donc à VIENNE par ses propres moyens. Raymond BAYOT, qui l’avait rencontré vers midi, fut informé par lui du drame du Biberot.

Otto, l’Autrichien qui parlait un peu l’italien et avait fait quelques confidences à DUCCINI dans cette langue, était mort les armes à la main. De garde sur le chemin à l’arrivée du convoi, il avait utilisé la « Sten » que DUCCINI lui avait prêtée, en sachant bien ce qui allait en résulter ; Il s’agissait moins d’arrêter les assaillants que d’avertir ses camarades. D’abord inhumé au cimetière du village, cet antinazi courageux repose maintenant dans le cimetière militaire allemand de DAGNEUX, près de MONTLUEL, dans le département de l’Ain. Il dort de son dernier sommeil au milieu d’hommes qui portaient le même uniforme que lui, mais au moins, il est mort pour la bonne cause.

Otto ne fut pas le premier déserteur de l’armée en secteur VI.

En effet, dans son rapport journalier au sous-préfet, en date du 30 avril 1943,

le commissaire de police de VIENNE signale : « Dans la matinée d’hier, les douaniers allemands chargés d’effectuer des contrôles dans les gares et sur les lignes de chemin de fer mirent la main sur un déserteur de leur armée. Conduit à l’Hôtel de la Poste, cours Wilson (maintenant Cours Romestang), il bouscula vivement un gardien et réussit à s’enfuir. Passant Quai Riondet, il s’empara d’effets personnels chez Mr BARBET, laissant une gabardine beige et un pantalon de l’armée. Ces vêtements ont été remis aux autorités d’opération (d’occupation) qui nous ont donné l’identité du déserteur : Peter HATT. En raison de son caractère, l’enquête ne fut pas poussée plus loin. Ultérieurement, les résistants de GIVORS ont recueilli un soldat allemand se faisant appeler « Joseph » qui s’est porté volontaire pour combattre dans leurs rangs. »

Trois jours après l’intervention allemande à St-Alban-de-Varèze, donc le 21 juin, le sous-préfet de VIENNE envoya son rapport au Préfet de l’Isère : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que la police allemande, informée (les « informateurs » percevaient en général « une récompense ») de la présence d’une dizaine (le texte portait d’abord « une quinzaine », mot corrigé à l’encre par « dizaine ». Le sous-préfet ne fait pas allusion aux survivants) de jeunes gens armés séjournant depuis quelques jours dans une ferme abandonnée sise hors de l’agglomération de la commune rurale de VERNIOZ,

Canton de ROUSSILLON, a effectué une opération de police le 18 juin 1944 à 6 heures du matin (le terme de massacre serait plus approprié que l’expression « opération de police »)

Cette opération a débuté par l’arrestation de Monsieur PLANTIER Augustin, Jean, né le 20 octobre 1889 à VERNIOZ (Isère), entrepreneur de battage dans cette commune, marié, père de famille, réputé d’opinion radicale socialisante mais extériorisant peu ses sentiments. Le bilan de cette opération, au cours de laquelle on entendit des tirs de canon et de mitrailleuse, se chiffre par la mort de Mr PLANTIER et de cinq jeunes gens de VIENNE, d’un de PONT EVEQUE (Isère) et d’un Autrichien qui n’a pas pu être identifié, vraisemblablement un parachutiste…. Cette opération a crée une forte émotion dans la région ».

Après la guerre, en 1945, la brigade de gendarmerie de Cour-et-Buis fut chargée d’enquêter sur les circonstances de l’exécution de PLANTIER. Aux dires de son épouse Marthe, née TORGUE, elle était encore au lit ainsi que son mari lorsque les Allemands, une quinzaine, accompagnés de trois civils parlant correctement le français, ont encerclé la maison et appelé Mr PLANTIER. Sans aucune explication, les civils ont emmené le malheureuse qui est mort sans savoir ce qui lui était reproché.

C’est Marcel TRAYNARD, beau-frère de Mme PLANTIER, Maire de VERNIOZ, qui a découvert son corps « criblé de coups (de balles ?) ». Mme PLANTIER précise que son mari « ne faisait pas de politique et n’appartenait à aucune organisation ». Marcel TRAYNARD situe la fusillade vers 7 heures et le départ des Allemands vers 10 heures.

C’est alors qu’une compagnie de Robert TORGUES, cultivateur, il est monté au « Buis Brot » (Biberot) et qu’il a découvert la ferme en train de brûler et les cadavres de PLANTIER et des sept jeunes gens. Selon Mr TRAYNARD et Mr DURIF, il y a eu combat : trois corps gisaient dans la maison en flammes.

Les Allemands n’en étaient pas à leur coup d’essai, puisque « leurs spécialistes » avaient déjà procédé à des « opération de police » du même genre dans la région voisine. En effet, à SALAGNON, à une douzaine de kilomètres au nord de BOURGOIN, sept jeunes gens qui avaient trouvé refuge dans une ferme furent assaillis et brûlés vif au mois de février 1944. Leurs noms : Georges GUILLARD, Louis DUSSORD, Pierre OLLIVIER, Emile GRANDI, Philippe LYONNARD, Henri DENAT, Jean ROUGY. Deux de leurs compagnons furent exécutés : CARLOZ et HEST.

Le sous-préfet –nous l’avons vu- fait état d’une « forte émotion » qui s’est manifestée dans la région. Le fait mérite d’être souligné car il est le signe d’une évolution des esprits.

Ces jeunes sont connus-

La population viennoise ne peut pas avaler la fable des « terroristes » quand il s’agit d’enfants du pays.

L’emploi d’une telle expression dans une communication officielle dénote également une certaine évolution de l’administration sous pression de la réalité.

Quelques mois plus tôt, cette expression n’aurait pu figurer dans un texte, certes « intérieur », mais néanmoins officiel. La lecture de la presse locale et régionale, bien muselée par la censure de PETAIN, ne traduit pas cette émotion puisqu’elle garde le silence de cette opération.

Le Journal de Vienne du 24 juin informe ses lecteurs qu’à dater du Lundi 26, il sera procédé, à la demande des autorités allemandes, à un élagage dégageant 30 mètres de chaque côté des voies ferrées : on comprend pourquoi.

Autre information significative : il sera nécessaire de détenir un laissez-passer pour se rendre dans la Drôme :

les Allemands commencent donc à contrôler de façon plus stricte les accès au Vercors.

Mais sur l’affaire de St-ALBAN, rien, pas une ligne…

Commémoration du 18 juin 2024: stèle en mémoire de l’attaque du Maquis